今回は日本の飲食業の市場規模について調査してみたいと思います。

一般社団法人日本フードサービス協会より提供されているデータをもとにグラフ化しています。

まずは食事をほとんど提供しないバー・キャバレーを除く料亭、居酒屋・ビヤホール等・喫茶店の3つの分野で全体の規模感を押さえてみると2018年で16兆8.5千億円程度の市場規模があることがわかります。

料亭はほぼ横ばいですが、居酒屋等飲み屋の売上がバブル景気あたりでピークを迎えています。ちょっと分かりづらいので個別の折れ線グラフを作ってみました。

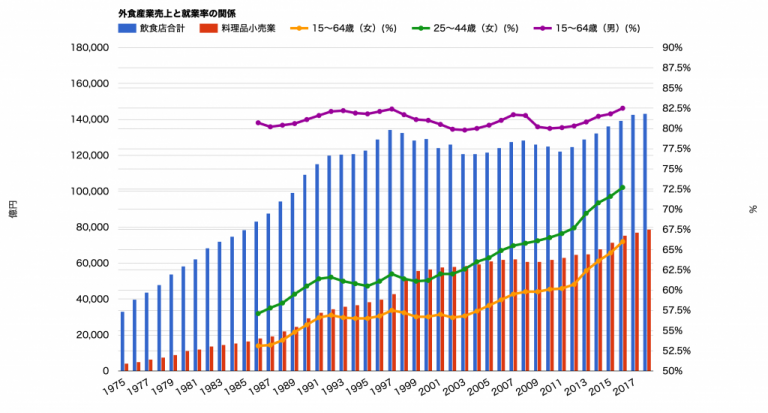

飲食店合計は食堂・レストラン、そば・うどん店、すし店の合計で取っています。飲食店の市場は2011年あたりから踊り場を抜けて再び成長産業となっています。グラフに表してませんが、同じく2011年から中食産業(惣菜・テイクアウト)も同様に伸びており、これは女性の社会進出が進み外食をする機会が増えたり、調理時間を節約したいニーズが増えてきたことが原因だと思われます。

バー・キャバレーのバブル期の売上の高さが興味深いところ(笑)ですが、喫茶店と居酒屋の市場規模が同等で約1兆円づつあります。最近は喫茶店、いわゆるカフェ業態の方が居酒屋を押さえて成長しているのが分かります。また寿司店も2013年あたりから再び成長しています。

バブル期を支えた方たちがどんどん退職する一方で、若年層はアルコール離れが進んでいることを考えると、アルコール人口は徐々に減少することが予想されますし、COVID-19の影響でテレワークも今後ますます普及してくることを考えると、「仕事帰りに一杯」という機会もどんどん減ってくるでしょう。居酒屋業界には厳しい状況になると思われます。

この記事のもくじ

飲酒人口について

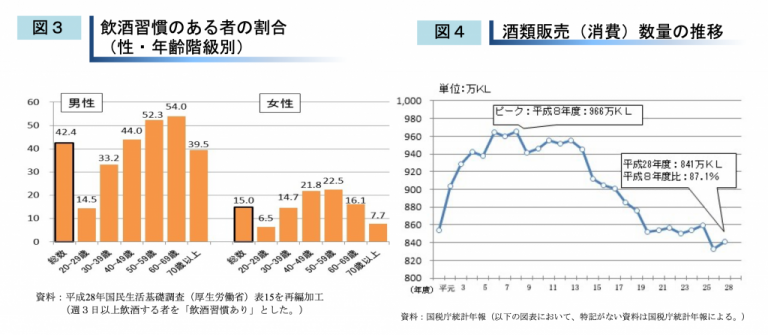

国税庁発表の2017年度の「酒レポート」によると衝撃の調査結果が掲載されています。

もはやお酒を飲むのは40歳以上のおじさましかいないのでは…。右側の図4を見ても年々酒類消費量が減少していることが分かります。

外食が伸びている理由の考察 〜女性の就業率の高まり 〜

内閣府男女共同参画局が平成29年白書で発表した就業率のグラフをマッピングすると、2012年ごろから全女性の就業率が伸びており、それに遅れること2年の2014年から赤色の料理品小売業(中食)が伸びています。調理時間を節約したいニーズを受けて伸びていることが分かります。

(すいません。グラフが重すぎてサイトが落ちてしまうので画像添付となっています)

また外食全体は1997年以降、全男性の就業率と相関がありそうなのところは興味深いです。働く男性が外食を多く利用していると言えるのかもしれませんね。

国内飲食産業の見通し

定年の延長や女性就業率の向上により飲食店及び中食業界は今後も市場が伸びていくことが予想されますが、人口減や高齢化社会による未就業人口の増加により先行きは明るくありません。

また人材不足による人件費の高騰によるコスト増加が続くと予想されます。カギは付加価値を付けて客単価を上昇させることができるかにかかっていそうです。